红光医院后来叫什么医院,红光医院上班时间

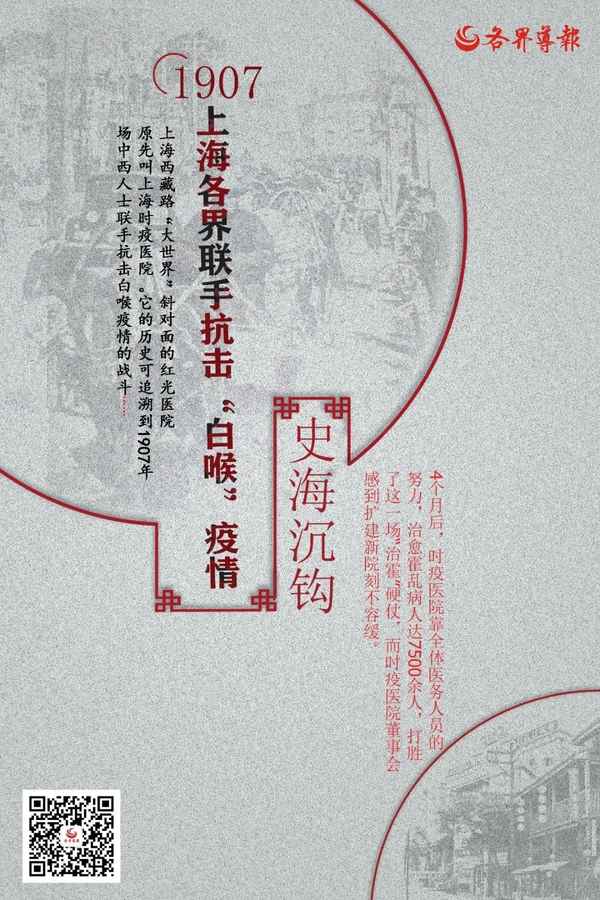

上海西藏路“大世界”斜对面的红光医院(今已拆除),原先叫上海时疫医院。它的历史可追溯到1907年一场中西人士联手抗击白喉疫情的战斗……

创办时疫医院

20世纪初,传染病称为“时疫”。那时上海几乎每年都有时疫流行。1907年夏,上海流行“烂喉痧”(即白喉),来势很凶,感染者成百上千,死亡病例不断上升。连邮传部高等学堂(今交通大学)也出现疫情,一人死亡,数人病危,学生纷纷离校避疫,一些外籍教师准备打道回国。社会上一片恐慌。

工部局深感疫情严重,赶紧在靶子路(今武进路)设立了一所医院,收治白喉病人,请来中国红十字会总医生、爱尔兰的柯师太福主持医务。经他救治的143名患者,有101人治愈出院,仅42名不治而亡,大多是求治太迟、病情被耽误所致。柯师太福主要用盐水注射法治疗白喉病人。这种疗法今天已是极普通的治疗手段,然而在100年前,医生为病人注盐水是要冒一定风险的,因为注射时偶有不慎,空气注入血管,病人立即就会死亡。1881年至1907年间,上海公济医院用此法施救408人,治愈者仅185人。柯师太福深知此法利弊,经过他多年摸索,改良注射器,这次抢救白喉患者,几乎百无一失,柯师太福自此名声大著。

柯师太福

白喉肆虐,疫情紧急。工部局所设医院在市区北隅,交通不便,再说偌大的上海仅此一所医院也远远不够。许多病人经不起长时间辗转奔波,耽误了治疗而死亡。租界当局对各界要求就近建立更多施救场所的呼吁置若罔闻。这下激怒了两位中国士绅。一位叫沈敦和(仲礼),浙江鄞县人,1893年以江南水师学堂提调身份来沪,1905年任沪宁铁路总办,1906年参与创办“天足会”,时任总商会议董和中国红十字会副会长。另一位叫朱佩珍(葆三),浙江定海人,著名实业家,在保险、银行、面粉、航运、水电等行业中拥有很多企业,威望颇高。他们又都热心社会公益事业,不忍看到更多的中国人在严重的疫情中倒下,相约联络各方,立即筹资创建“施救急痧医院”。“外国人不干,我们来干!”1908年初,一所中国人创办的专治白喉的医院在紧急疫情中诞生了。朱葆三出资最多。

这家医院最初设立在法租界四明公所后面宁波路(今淮海东路)43号的石库门房屋里,隶属中国红十字会,次年迁至原天津路316号。沈、朱力邀柯师太福主持诊务。建院之初,经费短绌,柯师太福和几位中国医生不仅不取分文报酬,而且还经常慷慨解囊,捐款助诊。1913年,改称时疫医院,柯师太福正式就任医务主任。他经手添置的医疗机器达20余架,病房可容纳数百人。

卫生防疫编入教科书

1907年白喉逞凶时,一个叫“中国国民卫生会”的组织,创办了一份《卫生世界》杂志,宣传日常卫生和疾病防治常识。1909年7月,上海医学研究会联合劝学所,在新北门沉香阁设立地方自治卫生宣讲所,定每周一、四、日为宣讲日,向市民讲解医学卫生知识,听众踊跃。上海时疫医院的医生也常常出现在宣讲台上。因为他们深深感到,市民的健康卫生才是防疫治疫的根本。

柯师太福医生更成了大忙人。他在主持时疫医院的同时,还兼任红十字会总医院(今华山医院前身)的医务主任。1910年,总医院在其旁设立医学堂,他又兼任内科教员,直接培养医疗和防疫的专门人材。这是上海较早的医学堂之一,第一批学生20人,学期五年。

在时疫医院等医学卫生机构的大力倡导下,出版界也行动起来了。且不说医学专科图书的出版,就连商务印书馆的教科书也增加了普及健康卫生知识的内容,语文课本编入了《鼠疫》的课文,1911年初该馆创刊的《少年杂志》,还连续刊登《鼠疫预防法》《蝇谈》和《卫生要话》等疫病防治的专文,上海市民对传染病的防治观念大大增强。

“治霍”促使医院扩建

1919年夏天的霍乱大流行,却把上海闹得天翻地覆。事后统计,有32名外国人、648名中国人死于此疫,传染者不计其数。

突然暴发的严重疫情,使时疫医院忙得不可开交。柯师太福医生的盐水注射法已闻名遐迩,因此求治者络绎不绝,一批接着一批。医院地方不大,只能与位于华界的中国公立医院联手合作,并借用别处设立收治点,架起一排排临时病床。柯师太福和同事们日以继夜地工作,从一处赶到另一处,不停奔波着,就像打仗一样。霍乱本是个上吐下泻的急性肠道传染病,时值盛夏,场地内外秽物恶臭熏天。医生们毫不在意,穿巡在病床之间。尤其是柯师太福,身为总负责人,却常常亲自动手,检查病人。

4个月后,时疫医院靠全体医务人员的努力,治愈霍乱病人达7500余人,打胜了这一场“治霍”硬仗,而时疫医院董事会感到扩建新院刻不容缓。沈敦和、朱葆三发起募款活动,以解决经费问题。经过中外热心公益人士的共同努力,在上海“大世界”对面矗立起时疫医院新院舍。1924年7月15日举行新院开业典礼。

社会各方力量维持时疫医院

1926年夏,上海又流行时疫。此时沈敦和已去世,柯师太福也于上一年病逝于沪,朱葆三作为创办该院的元老担起全责。眼见时疫医院几处收治点都人满为患,而经费短绌,他冒暑赶到医院察看,到处劝募捐款。劳累过度,从中暑开始,病情日益加重,到秋天去世,终年79岁。法租界公董局还破例在上海租界上命名一条马路叫“朱葆三路”(今溪口路),以纪念他对社会公益事业所作出的贡献。

1928年张元济向时疫医院捐款的收据

此后,时疫医院董事会聘定“煤炭大王”“火柴大王”刘鸿生、《申报》总经理史量才等任院长,继续挑起上海传染病防治的重担。刘鸿生抗战胜利后还担任中国红十字会副会长。张元济从1920年起担任时疫医院董事会董事,张元济哲嗣张树年先生至今保存的一封1931年中国红十字会理事王元培致张元济的信,信中称时疫医院天津路旧院舍即将拆迁,移至静安寺路(今南京两路)附近,装修搬动需费较大,要求另行募款。由此可知,时疫医院始终都是靠社会力量维持其运转的。

来源:各界杂志2020年第6期

作者:柳和城